聚焦与透视——兼谈图像批评的目标

凌晨光

[摘要]“聚焦”专注于一点,“透视”则要穿过诸多层面。两种视觉行为看似矛盾,但完整的“看”的行为却源于两者的结合。单独强调某一方,则会形成相互对照的两种视觉缺陷:一是“同语反复”,二是“信而不见”。只有处理好物体之所见、可见与不可见之辩证关系,上述缺陷才有可能避免。而在图像之所见、可见与不可见的问题上,潜伏着语言符号的内在机制、符号语言的思维逻辑。只有把握这种符号机制和语言逻辑,图像批评的目标方能真正确立。在此聚焦与透视结合,即是看与思的结合,它最终指向了视觉对象的不可见的精神意蕴。

[关键词] 聚焦 透视 图像批评 语言机制

一、何为聚焦、如何透视?

“聚焦”,国外权威词典的解释是“眼的一种调节功能,用以看清不同距离的物体”。[1] 《现代汉语词典》则在“使光或电子束等聚集于一点”这一本义的基础上,给出了其引申义:“比喻视线、注意力等集中于某一处”。[2]

“透视”一词,在艺术、医学和日常生活领域中都有其特定的涵义,它既可指一种“用线条或色彩在平面上表现立体空间的方法”,又可表述“利用X射线透过人体在荧光屏上所形成的影像观察人体内部”的活动,还可以引申为“比喻清楚地看到事物的本质”这样的意思。[3]

作为视觉文化研究的术语,从图像批评的角度去理解和运用“聚焦”与“透视”这两个概念,则暗涵了有关图像批评之对象特征的一个逻辑前提,即图像批评的对象乃一种既是平面化又具深度性的矛盾的存在。这种悖论式的表述包含了图像批评的一个看上去彼此冲突的步骤:一是把批评的焦点集中和停留于特定的对象之上,仔细看清对象是什么、细节怎样、如何构成;二是让批评的目光穿过对象的表面物质,深入其本质的核心层面。这里隐含的认识是,对象的深层核心不同于其表面现象,仅仅专注于表象,无助于把握对象的核心,只有通过一种“穿透”行为,跨越表层的障碍,才能切入内在的深层意蕴。这种认识逻辑在一句哲学熟语“透过现象看本质”中展露无遗,而在后现代主义文化研究者弗雷德里克·詹姆逊(Fredric Jameson, 又译杰姆逊、詹明信)那里,他被包含于认识的“深度模式”中。詹姆逊总结说,这种深度模式至少有四种表现形式:一是黑格尔和马克思的辩证法思想;二是弗洛伊德的梦之外显与内隐的关系;三是存在主义本真性与非本真性的区别;四是符号学的能指与所指的区分。[4] 在西方文化背景中,如果寻找这种认识和思维活动的深度模式的原型的话,可以上溯至古希腊哲学家柏拉图的“线喻”。柏拉图认为人所能获得的知识应划分多个层级,这犹如对一垂直的线条画出几个线段:人对世界的认识是一种发现真知的过程,它从下层的可见世界进入上层的理智世界,分别经历了影像、事物、数学事物和理念四个阶段,每个阶段都代表了比下面一个部分更清晰更确定的思想类型。[5]从这条垂直线的低点到高点的上升代表人们理智启蒙的连续过程。由此,我们来解释聚焦与透视的关系,则可以视其为对图像批评对象的把握与认识的一种过程性解释:聚焦于眼前之物,为的是看透其表面,把握表面背后或内部的蕴涵之物。聚焦是透视的前提条件,而透视是聚焦的深层目的,聚焦于所见之物,进而透视其可见而尚未见出之物。这是一个把握真知的上升的过程。

聚焦与透视,组成了完整的“看”的行为。如果将两者割裂,只关注和强调其中一方,那么就会引发两种相互对照的视觉行为缺陷。法国学者于贝尔曼(Georges Didi-Huberman)将这两种缺陷概括为“同语反复视角”和“信仰视角”。在《看见与被看》这部思想随笔式的著作中,他以富于文采的散文化笔触描摹了两类观看者:一是同语反复之人,他执著于物体表象,逃避其内核,对物体“潜在的光晕”熟视无睹,满足于一种粗暴的同语反复:“我之所见乃我之所见,其他的,我不在乎。”二是信仰的施行者,他无视眼前的物象,对其视而不见,沉迷于“一个预设的无形之物”,他“什么也没看见,但却相信了一切” 。[6] 尽管于贝尔曼并未正面讨论视觉行为中聚焦与透视的关系问题,但他刻画的寓言式的两类人却已经明确告诉我们,没有透视的聚焦无异于同语反复,而避开聚焦的透视则近乎轻信和自欺。

在于贝尔曼看来,信仰的施行者多有其宗教背景,他们借助于信仰以逃避现世的行为与基督教图像艺术的产生具有一种对应关系。“在长期实践中,基督教世界被迫造出大量‘逃逸’图像,……缺席的身体一劳永逸地启动了信仰的辩证法。”[7] 然而在当代社会和文化氛围中,占据主导地位的却是极简主义艺术培养出的同语反复者,其弊病在于固著物象,扼杀思想。“面对这个作品,你将看见的也永远是你已经见到的:同一个东西,一点不多,一点不少。”[8] 如果说宗教信仰式的逃避是对所见之物视而不见,让所见之物隐去的目的在于使无形之物(也即不可见之物)显灵,那么同语反复式的固执则是把可见之物等同于所见之物,把将见之物等同于已见之物。于贝尔曼在此将两种视觉行为的弊病与物体之所见、可见、不可见的形而上关系联系在一起,而随后他对这两种视觉行为所构成的“两难选题”的解决,即建立在辩证扬弃态度上的超越,也因此具有了一种哲学思考的背景。

二、所见、可见与不可见

所见,在于贝尔曼那里又叫“已见”。就图像批评而言,借助物质材料呈现于批评者对面的图像就是这种所见或已见。而“可见”,即能见却又尚未见到,在于贝尔曼那里叫做“将见”。对于图像批评的对象而言,可见之物并不直接呈现于物质材料层面之上,就像敏感的观赏者在《蒙娜丽莎》画作面前从画中人的微笑中“看到”了或喜悦或嘲讽或惶悚以至对“爱么,不爱么”的疑虑,那是一种精神性向物质性的渗透,用美国学者W.J.T.米歇尔(W.J.T.Mitchell)的话说,这可见之物是建立与图像之上的“形象”,而这形象并不是物质客体,它是得到精神的理解并解释的对象。[9] “不可见”则超出了“见”的界限,它是非形象的,却又是通过形象所指向和引导的可感可想可知的精神世界。米歇尔认为,理解一幅画的关键在于掌握它“展现不可见因素的方式”,具体到图像批评来说,“不可见世界”才是他真正的着眼点,真正的目的。对此,米歇尔解释说:“‘描画不可见世界’这个观念,如果我们想到画家始终以‘表现’的名目声称向我们呈现了‘大大超过了目之所见’时,就显得不那么自相矛盾了。在关于古代把形象视为精神‘相似性’的概念的简要叙述中,我们看到始终存在着一种感觉,事实上是一种原始感觉,即总是要把形象理解为内在的和看不见的世界。”[10] 形象本身并非不可见,这是因为形象之“形”即对应于人的视觉感官,但是,画家的表现并不停留和满足于形象塑造本身,而要借助于形象与精神的某种“相似性”,把人们关注的目光引向“内在的和看不见的世界”。这一过程在中外文论中能得到多种理论回应,比如中国古代诗论对文学文本之“言、象、意”三层的划分;黑格尔美学对艺术作品“外形式、内形式、内蕴”的辨析,其中“意”或“内蕴”层面恰与米歇尔所说的这种不可见世界——“内在的和看不见的世界”相对应。

如果从可见性的角度去划分图像批评的对象的话,我们可以得到以下的对应关系:所见—图像,可见—形象,不可见—意蕴。所见与可见的联系(也即图像和形象的联系)是建立在相似性基础上的,这种相似性不仅指外形相似,更是指一种“关系”相似。米歇尔·福柯(Michel Foucault)在《词与物——人文科学考古学》一书中曾讨论了相似性的四种形式:第一种是适合,其特点是相似之物位置邻近,彼此接触;第二种是仿效,其特点是相似物外形相仿,但不受位置约束;第三种是类推,它涉及的不是事物之间实体的相似,而是“较为微妙的关系相似性”;第四种是交感,其相似性表现为“从事物的相互交替中得来性质的替换”。[11] 在此,所见与可见之相似关系已然超越了“适合”与“仿效”这两个相似性阶段,接近于“类推”乃至“交感”的相似性类型。从所见到可见的过程是一种“看出”(seeing in)的过程,如前所言,可见是将见而未见,只有借助于从有形窥见无形的活动,才能把将见变成可见。弗雷德里克·詹姆逊说:“再现(Darstellung)的问题就是人们如何把事物以某种方式拼凑在一起以图窥见无形的东西。”[12] 这种“再现”无异于一种“发现”,就像是猎人从猎物留下的踪迹中发现其行动规律并还原其行动过程,这种从已知迹象中推知并重建事物的完整状态和来龙去脉的能力,保证了从已见到可见的跃进。如此一来,我们就能理解,为什么华裔艺术家、东方文化研究者熊秉明从蒙娜丽莎的眼中“看出”她与观者复杂的情感交流;英国艺术史家约翰·伯格(John Bergr)从画家莫兰迪(Giorgio Morandi)的玫瑰花静物图中“看见”瓶中之画“像猫一样”的等待。

如果说,从所见到可见是建立在“相似性”基础上的一种“发现”过程的话,那么,从可见到不可见则是依靠对象之“表现力”而达到的一种“领悟”的结果。从可见到不可见,也就是从形象到意蕴,从有形到无形,从具象到抽象,这种跨越式的连接功能在米歇尔那里交付给了图像艺术的表现力:“所谓表现指的是把一些线索巧妙地植入一幅画,促使我们从事一种赋予行为,一种赋予图画以雄辩力,尤其是非视觉的和语言的雄辩力的行为。一幅画可以用寓言形象表达抽象的思想,如莱辛所指出的,这一实践接近于书写系统的标记程序。一只鹰的形象可能描绘出一只长羽毛的捕食动物,但它表达了智慧的观念,因此起到了象形文字的作用。”[13] 在这段涉及图像修辞的表述中,把图像的表现功能与某种被巧妙植入画中的线索联系了起来,而这关键性的线索就是语言或者是具有语言功能的符号表达行为。鹰的形象与智慧的观念之间无所谓外形上的相似性,两者的相似性只能借助于福柯总结的关系性的相似加以理解。两者之间的关系是建立在已有的文化象征语境的基础上的。这时的鹰的形象起到的是指向智慧观念的符号的作用。如此一来,在不知不觉之中,语言的因素、语言的逻辑已渗透到人们对图像意蕴的领悟之中。离开语言对于图像的介入和影响,我们是难以从可见之物进入不可见世界的。

与从所见到可见的这种“看出”行为相对照,从可见到不可见的过程可以称之为“看作”。在哲学家维特根斯坦(Ludwig Josef Johann Wittgenstein)那里,它也被叫做“看成”(seeing as)。在其晚期思想的代表作《哲学研究》中,他用鸭兔同形图、画谜等例子说明,“看作”或“看成”即把一个东西视为它原本不是的某个东西,也就是说,在这种观看活动中,对象的性质发生了根本的变化。对象本是一个鸭兔同形的两可图像,但在“看作”的过程中,它变成了对一只鸭头或兔头的外形勾勒。维特根斯坦据此意欲说明的是,“看作”不仅仅是感知,它是思想对感知的作用与改变。在西方文化中,自古希腊时期开始人们对“看”的思考就与人的求知本性相联系,将不同的功能分派给人的“肉体之眼”和“心灵之眼”,人的肉眼可以看到有形的存在,而心眼则能“看到”肉眼看不到的理性、秩序和逻辑。正如肉眼之所见可以被画家用色彩和线条去描绘勾勒一样,心眼之所见需要语言去组织和表达。因此,语言逻辑相对于图形表达就具有了先定的优越性。反过来说,图像的表现只有最终依凭语言的逻辑而达到无形的不可见的世界,整幅画作的精神意蕴才能充沛和丰盈起来。

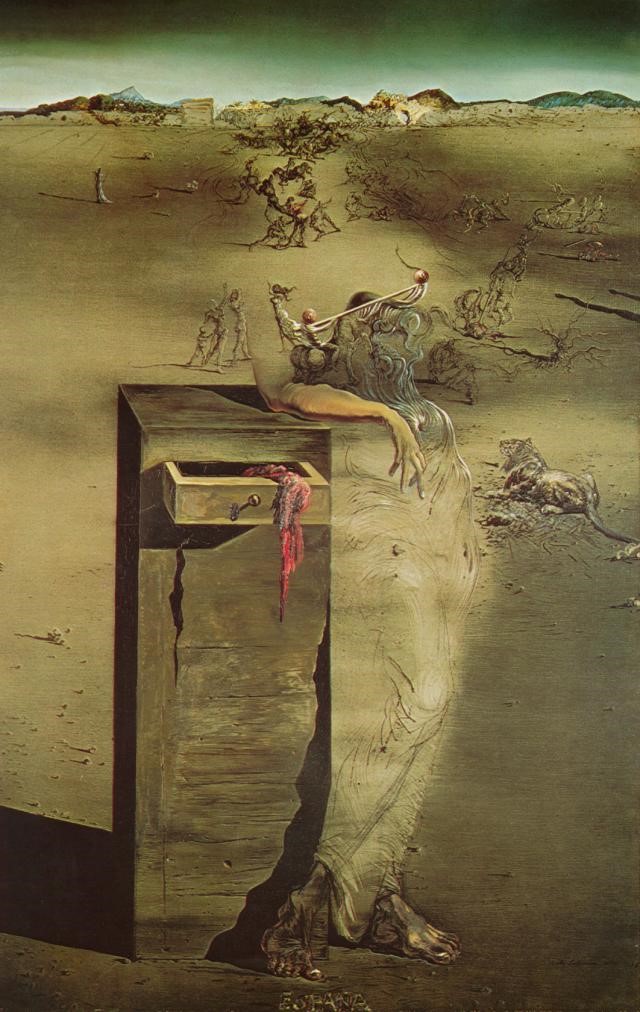

为说明所见、可见与不可见之关系,这里不妨看一幅西班牙超现实主义画家达利(Salvador Dali)的画作《西班牙》。

(达利(Salvador Dali)的画作《西班牙》)

此画创作于1938年西班牙内战期间,画家睹物寄情,构筑了这样的画面:荒漠旷野中猛兽出没,视线纵横处场景寥落,几簇人群各有纷争,一只比例失调、大得令人意外的半高衣柜突兀于画面前景。衣柜上赫然垂放着一只手臂。以上即为观者面对画面时即刻之所见。然而定睛看去,那纷乱的画面却似有某种内在的组织,它吸引着我们的目光,召唤着我们的意识与精神的投入。蓦然,在一片荒野的背景上,分明浮现出一位顶天立地的成年女子,她面带愁苦之色,长发纷披,侧头伫立于我们面前。此前将见而未见的形象此刻真实地呈现在我们面前,成为一种“可见”。这时如果我们想到此画的标题“西班牙”,便会进一步跃入一个更富精神性的世界,在这里女子的形象成为祖国母亲的象征。奇妙之处在于,建立在这种语言逻辑之上的画面意蕴又真切地浮现在我们那被想象力刷新了的视觉中:这位母亲的确真实地与大地融为一体,只是,原本大地上纷争着的生灵只有被视为它们所不是的东西,祖国母亲的形象才能生动而清晰地呈现在这画面的实与虚、有与无的奇妙交织中。我们深深地为它的精神意蕴所触动,我们的情感和思绪已带我们进入一个不可见的世界。这样一幅画作,让我们经历了从所见到可见再到不可见的全过程。

三、图像批评的目标

从所见到可见直到不可见的历程,内部贯穿着语言思维的逻辑,而图像批评之目标的确立,则是以对从图像经形象直到意蕴的发展进程的内部语言机制的认识把握为前提的。

对图像批评对象深层之语言机制的探讨,是从针对“形象”概念展开的思考开始的。米歇尔的《图像学:形象、文本、意识形态》一书,第一章即讨论了“什么是形象”这一问题。在他给出的“图像-视觉-感知-精神-词语”的谱系图中,“形象”概念以其不同的内涵与此图谱中划出的各个领域都发生联系,从中扮演重要的角色。简单说,“形象”一词以其内涵的丰富和功能的多样而连通了谱系图中最具象到最抽象的两端,于是,图像与词语在一种福柯所言的“关系的相似性”的基础上建立起了密切关系。书中引用了《普林斯顿诗歌与诗学百科全书》(The Princeton Encyclopedia of Poety and Poetics, Princeton University Press,1974)中“形象”一词的定义:“形象是物质感知所生产的一种感觉在精神中的再生产。”[14] 在此,作为物质感知对象而存在的图像与精神再生产的直接产物—词语,经由“形象”这一中介而连接在一起。形象在对图像的物质层面灌注精神内容而使其具有内在意蕴的过程中,也同步地将语言的机制刻印在图像之内。

当然,这种刻印并不是研究者理论推演的结果,它只是对人类文化发展进程中“图像”身份之实际变化的一种描述。就人类历史而言,图像的产生早于语言的运用,最早出现于岩石上的图案形式代表了人类最初的交流方式,它们用来传递信息,是人的想象力留下的痕迹。然而一旦人类形成和掌握了相对成熟的语言,其符号性所特有的传递信息的便捷之处便令它渗入图像之中,以致某种程度地替代了图像的地位和作用。这种语言机制渗透的直接结果就是使图像“形象化”了。形象在图案的物质客体性与词语的精神表现性之间建立起了相似关系,在西方宗教文化背景下,图画与词语的这种“形象化混同”成为牧师用来教育文盲信徒的工具;而在作家和诗人那里,这一传达策略也得以沿用。正如米歇尔在评论《失乐园》时所言:“弥尔顿故意把形象的可见的图画意义与对形象的看不见的、精神的和语言的理解混淆起来。”[15] 这样,文中对亚当、夏娃赤身裸体而挺直屹立的描绘,便成为对亚当、夏娃与上帝共同具有的一系列抽象的精神属性——“真理、智慧、朴实纯净的圣洁”——的一种隐喻式表达。抽象因素在形象塑造中作用日益显豁,发展到抽象表现主义绘画阶段,图像成为一个“被绘制的词”,“一种图像语码,要求像任何传统绘画模式的辩解一样细腻的语言辩解”,[16] 而针对此类作品的图像批评话语势必带有越来越浓烈的形而上色彩。如此一来,德里达(Jacques Derrida)对此类形象的界定就不难理解了:“不过是一种文字,一种掩饰自身的图标,把自身掩饰成它所再现的东西、事物的外表或事物的本质的直接誊写。”[17] 在德里达看来,形象不过就是一种掩饰了其符号性的文字,而图像也正是借助于形象的这种符号性,完成了与精神性、内在性、抽象性意蕴的连通。

当我们掌握了图像批评对象的内在语言机制产生和运作的基本情况之后,图像批评目标的制定就显得顺理成章了。简单说就是,在聚焦于图像之物质层面的基础上,放开眼光,穿透由符号性关系相似构筑起的形象之网,切近那精神性的形而上的内在意蕴。这种切近是聚焦与透视的结合,是看与思的结合。而看与思的关系,呈现为一种富有启发意义的矛盾状态:看,如果变成对对象之存在的固著,它也许会导致视野的封闭、意识的停止、思维的凝滞;反之,思则是意识的飞扬、思绪的活跃,它可能恰是以眼界的开放、视点的流转为前提的。所以俗语所谓的“闭上眼想一想”,是有着深刻的生活智慧的一种表达,而作家学者则用一些更诗意或更反常的说法,表达了同样的意思。法国学者让-弗朗索瓦·利奥塔(Jean-Francois Lyotard)在《话语、图形》一书的开篇就引用了作家克洛代尔(Claudel)的一句隽语:“眼倾听”,以其说明可见与可听、可读、可思之间的关系。[18] 而于贝尔曼则在《看见与被看》中引用了乔伊斯(James Joyce)的《尤利西斯》里的一段话,其中关键的一句是“闭上你的眼看”。对于这句看似悖谬的话,于贝尔曼明确地解读说:“乔伊斯对我们谈思想,而此处思想的出现很像是物体的穿越,一如手穿过栅栏,有样东西穿过眼睛。”[19] 于贝尔曼在解读乔伊斯的同时,似乎也受到他的影响,说出了“有样东西穿过眼睛”这样有悖常理之言。当然我们能够理解这里的意思,思想能穿透眼前所见之物,进入不可见的形而上的精神世界。因此,闭上眼睛,反而能够看清和看透。

于是我们又回到第一节末尾于贝尔曼对于两种视觉行为弊端的辩证扬弃态度这个问题上。在“所见为实”的同语反复和“什么也没看见,但却相信了一切”的信仰视角之间,如何做出所谓“辩证的扬弃”,于贝尔曼采取了一个多少出人意料的策略,他用一种作家特有的迂回曲折的思绪和表达,把这个视觉的两难问题转换为可见与不可见、有与无、存在与虚空这样的形而上话题,然而他又用了一个波德莱尔(Charles Pierre Baudelaire)、弗洛伊德(Sigmund Freud)等作家学者都有所关注的小孩玩木纱轴游戏的例子,来说明他的思想。小孩能通过木纱轴上的连线操控木纱轴的出现和隐没,而木纱轴作为视觉对象的意义正在于它的时有时无:当儿童的意愿通过他对手中之线的操纵而决定了玩具的有无和隐现的时候,木纱轴的显现瞬间才成为孩子关注的焦点时刻。因此于贝尔曼说:“作为可视物的木纱轴可能就是在它能够有节奏地消失时才变成了视觉对象。”[20] 而木纱轴这一视觉形象对于儿童的意义远远大于它的游戏价值,它在儿童应对世界、认识自我之能力的培养上也居功至伟。于贝尔曼说:“它在他体内打开了某种带节奏感的反复:分化。它甚至变成他在无与有之间、在失而复得间体现自己生存能力的必要工具。”[21] 当这种作为生存能力之必需的“分化”意识投射到视觉行为之中时,我们与可视对象之间的关系就变得复杂起来。在可视对象中,分化出了可见与不可见、我看之物与看我之物,原本一种单向的主体面对客体的注视行为被一种主体间的双向的关注和交流关系而代替。于贝尔曼用黑夜中的视觉体验为例进一步申说这一问题,在夜色之中,所有可视物都逸去了,它们是在最靠近我们的时候在我们眼中遁去的,然而我们知道它们就隐没于我们周围,似乎正用形态各异的“夜的眼”在暗中观察我们。[22] 这种黑夜体验有助于培养一种看待对象的眼光,即把对象看成是“可视之物”,这里可视之物的意义是双重的,一方面,可视之物指它可以被我们看到,另一方面,可视之物指它也具有看的能力,它也能“视”,它也在被我们看的过程中看向我们。于贝尔曼就是以这种看与被看的复合关系作为一种视觉辩证法,达到扬弃并解决前述两种视觉偏见所造成的两难处境之目的的。

行文至此,熊秉明先生那篇评论名画《蒙娜丽莎》的文章的标题凸现出了它的深意:“看蒙娜丽莎看”,在这看与被看关系的交织与反转中,我们分明领悟到了从所见到可见再到不可见之“看的历程”的全部内涵。从这个意义上说这篇文章足可作为图像批评的范本。

[1] [美]W.J.T.米歇尔:《图像学:形象、文本、意识形态》,陈永国译,北京大学出版社2012年版,第9页。

[2] [美]W.J.T.米歇尔:《图像学:形象、文本、意识形态》,陈永国译,北京大学出版社2012年版,第41页。

[3] [美]W.J.T.米歇尔:《图像学:形象、文本、意识形态》,陈永国译,北京大学出版社2012年版,第49页。

[4] 见[美]W.J.T.米歇尔:《图像学:形象、文本、意识形态》,陈永国译,北京大学出版社2012年版,第33页。

[5] 见[法]让-弗朗索瓦·利奥塔:《话语、图形》,谢晶译,上海人民出版社2012年版,第1页。

[6] [法]于贝尔曼:《看见与被看》,吴泓缈译,湖南美术出版社2015年版,第2页。

[7] [法]于贝尔曼:《看见与被看》,吴泓缈译,湖南美术出版社2015年版,第67页。

[8] [法]于贝尔曼:《看见与被看》,吴泓缈译,湖南美术出版社2015年版,第63页。

[9] 见[法]于贝尔曼:《看见与被看》,吴泓缈译,湖南美术出版社2015年版,第85页。

[10] 《不列颠百科全书国际中文版》,中国大百科全书出版社1999年版,第6卷第363页。

[11] 《现代汉语词典》(第五版),商务印书馆2005年版,第742页。

[12] 《现代汉语词典》(第五版),商务印书馆2005年版,第1377页。

[13] [美]杰姆逊:《后现代主义与文化理论》,唐小兵译,陕西师范大学出版社1986年版,第185页。

[14] 见[美]S.E.斯通普夫、J.菲泽:《西方哲学史:从苏格拉底到萨特及其后》,匡宏、邓晓芒等译,世界图书出版公司北京公司2009年版,第44页。

[15] 见[法]于贝尔曼:《看见与被看》,吴泓缈译,湖南美术出版社2015年版,第10-25页。

[16] [法]于贝尔曼:《看见与被看》,吴泓缈译,湖南美术出版社2015年版,第16-17页。

[17] [法]于贝尔曼:《看见与被看》,吴泓缈译,湖南美术出版社2015年版,第34页。

[18] 见[美]W.J.T.米歇尔:《图像学:形象、文本、意识形态》,陈永国译,北京大学出版社2012年版,第39页。

[19] [美]W.J.T.米歇尔:《图像学:形象、文本、意识形态》,陈永国译,北京大学出版社2012年版,第46页。